A tale of Modernim

Mischa Sanders & Philipp Putzer

29 novembre 2025 - 14 février 2026

OH GALLERY, Dakar

PRÉSENTATION

par Alyssa Barry

A TALE OF MODERNISM OU LES FORMES DE LA MODERNITÉ

La modernité est une pratique et une poétique du changement […] liée à l’expérience vécue [et] fondée sur la conscience d’un monde qui change. Il n’y a pas de forme définitive de la modernité, mais seulement la définition toujours renouvelée d’une modernité qui prend forme.[1]

À travers leur pratique artistique, Mischa Sanders et Philipp Putzer utilisent la sculpture, la peinture et le dessin pour explorer la modernité, la façonnant au gré des formes, au contact de la matière et au rythme du temps avec pour fil conducteur le contexte architectural et urbain des grandes villes ouest-africaines.

De l’architecture mussolinienne de l’Italie natale de Philipp à celle de Dresde en Allemagne de l’Est, lieu d’études et de rencontre du duo d’artistes, il n’y a qu’un pas, qui mènera Mischa et Philipp à Abidjan en 2018 puis à Dakar dès 2019 dans le cadre de divers voyages et résidences artistiques. C’est notamment à partir de ces deux capitales et foyers du modernisme africain que s’inscrit leur démarche fondée sur la matérialité.

Le modernisme, mouvement architectural apparu à la fin des années 1920, émerge en Europe dans un contexte de bouleversements liés à l’industrialisation et aux deux guerres mondiales. Il prône une esthétique épurée fondée sur la fonctionnalité, la standardisation et l’usage des techniques industrielles, rompant radicalement avec les modèles du passé pour répondre aux besoins d’une société en transformation. Il se diffuse à l’international dès les années 1930, notamment dans les colonies africaines devenues des terrains privilégiés d’expérimentation, où il évolue à l’aube des indépendances pour devenir un outil de construction des États-nations. Là, il se transforme pour s’adapter aux contextes locaux, en valorisant notamment l’utilisation de matériaux vernaculaires, l’influence de l’architecture et de l’art locaux ainsi qu’un rapport sensible au climat, au contexte paysagé et à l’espace public.[2]

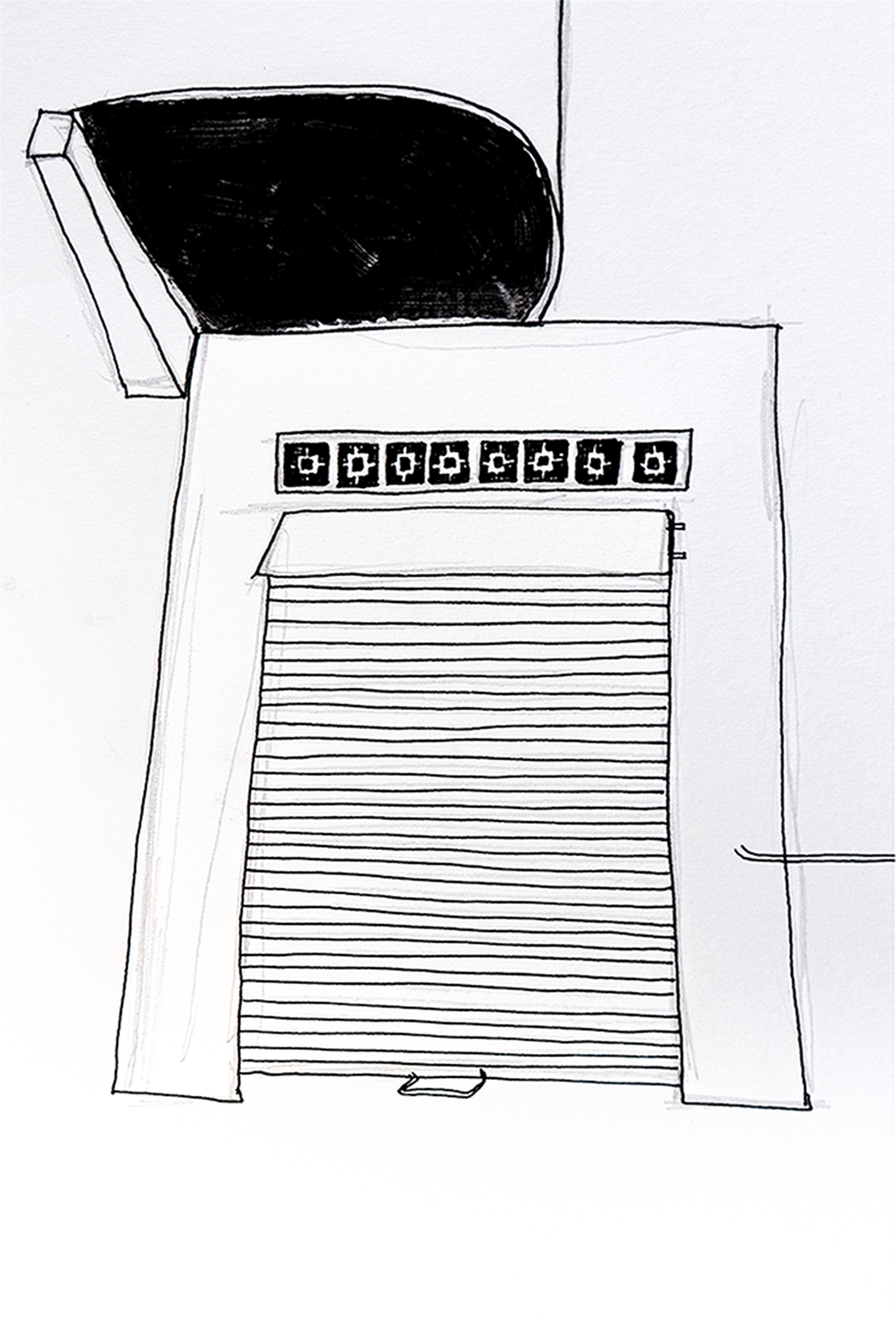

L’installation A tale of modernism, qui introduit le propos de l’exposition, est une constellation de dessins illustrant cette architecture à travers des bâtiments monumentaux ou ordinaires composant le paysage architectural et urbain de Dakar à la Somone. Du quartier historique du Plateau au CICES, en passant par la Médina et le Point E, ces portraits rendent compte de la diversité des formes, fonctions et usages du patrimoine architectural moderne dakarois. Ici, la modernité se matérialise dans les façades et détails de fenêtres ou de balcons de bâtiments à usage résidentiel, religieux, éducatif ou administratif, reflets de l’évolution et des pratiques multiples de l’urbanité.

Ces bâtiments portent la marque d’architectes oubliés par l’histoire et d’autres plus célèbres. Parmi eux, de grandes figures de l’architecture sénégalaise et africaine se distinguent, à l’exemple de Cheikh Ngom[3], premier architecte sénégalais à ouvrir un cabinet d’architecture au Sénégal, ou du français Henri Chomette, qui a contribué à définir le paysage architectural moderniste dans plusieurs pays d’Afrique avec ses Bureaux d’Études Henri Chomette (B.E.H.C.)[4]. Leur architecture, résolument brutaliste, fait dialoguer monumentalité et ordinaire, matériaux industriels et vernaculaires, tout comme les œuvres présentées ici par Mischa et Philipp.

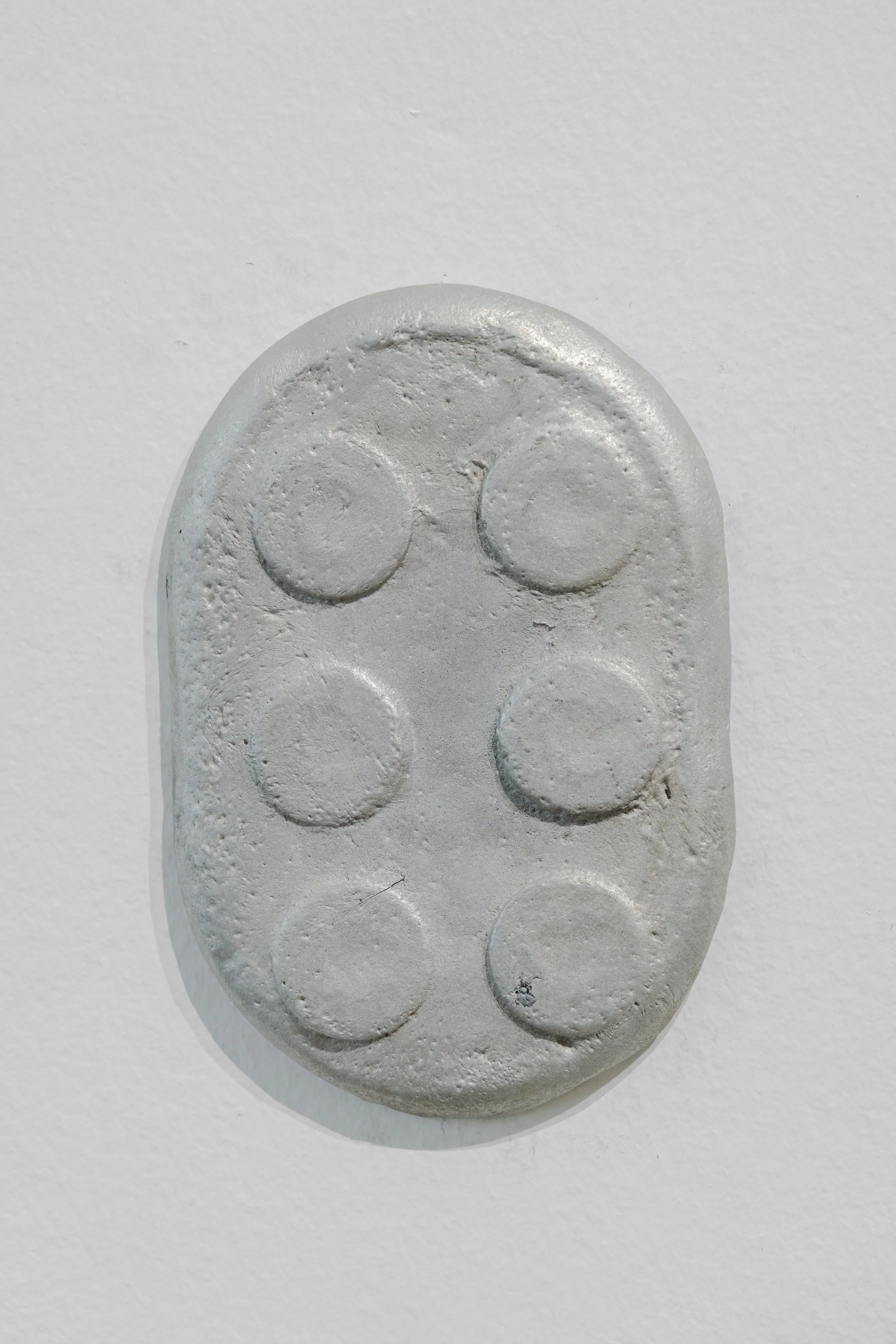

Parce qu’ils considèrent que « les matériaux ont leur propre pouvoir », le point de départ du duo d’artistes demeure la matière dans son état le plus brut, à l’image de la Céramique, du Béton, de l’Argile ou du Plâtre qui ont marqué leurs précédentes expositions à la galerie OH[5]. Pour Mischa et Philipp, la matière n’est qu’un « moyen de transition » pour atteindre la forme de ces « objets qui poussent de la terre vers les hauteurs » pour produire des fragments, des ruines ou des « formes totémiques architecturales ».[6]

L’installation A tale of modernism est ainsi complétée par une série de Curiosités alliant fossiles et céramiques émaillées. Déjà exposées par la galerie lors de l’exposition Home en 2024, elles évoquent le rôle premier de l’architecture à la fois en tant qu’abris et gardienne de la mémoire, un clin d’œil au patrimoine architectural moderne. Une sélection d’outils traditionnellement utilisés dans les métiers de la fonte est également exposée, rappelant le rôle de ces derniers en tant que médium entre l’idée et la forme et leur fonction de porteurs de la transmission du geste au fil des siècles.

Ces outils marquent la transition avec le reste des œuvres de l’exposition. À côté de l’installation, des formes structurales plus abstraites suggèrent l’architecture. Ces œuvres sont une réinterprétation des bâtiments, une façon pour Mischa et Philipp de poursuivre leur réflexion sur les formes de la modernité.

On retrouve ici une continuité de leur travail sur les matériaux à travers les Grey series qui combinent ciment (composant majeur du béton), gomme arabique, poudre de marbre, pigment, peinture et acrylique sur toile, ou avec Magmasia, mélange de béton et d’argile.

Mais cette fois, c’est surtout sur l’Aluminium que le duo a choisi de se concentrer. Métal le plus abondant de la croûte terrestre, l’Aluminium demeure l’un des matériaux les plus utilisés aujourd’hui, en particulier dans le milieu industriel. Né de découvertes scientifiques au milieu du XIXe siècle, il est symboliquement associé au progrès technique et à la modernité.[7]

Pourtant, c’est son côté organique et artisanal qui intéresse ici les artistes. L’important travail de recherche sur les pratiques de fonte traditionnelles pré-industrielles, aujourd’hui délaissées en France mais encore actives en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, la transformation du métal passant d’un état liquide à une forme fossilisée obtenue à partir d’un sable réutilisable à l’infini, ou encore la possibilité d’expérimenter sans cesse de nouveaux alliages, moulages et techniques, constituent autant de voies par lesquelles les artistes explorent les formes multiples de modernité offertes par le matériau.

Leur collaboration avec les fonderies artisanales de Dakar témoigne de cette quête. Elle donne lieu à une transmission des savoirs et savoir-faire ancestraux de la fonte à partir d’objets du quotidien assemblés et réinterprétés pour être transformés en œuvres monumentales.

Que ce soit à travers le cercle avec Cycles, le dôme avec Millenial material ou la structure élancée avec les Cocoons, les artistes évoquent par ces différentes formes l’idée de répétition propre à l’industrialisation. Mais à l’image du modernisme africain, qui enrichit le modernisme occidental centré sur l’industrie en y associant l’artisanat, les artistes mettent ici en lumière un travail entièrement fait à la main, laissant entrevoir les erreurs et imperfections survenues au cours du processus de réalisation de l’œuvre. Les œuvres dévoilent alors une beauté brute, fruit d’une recherche sensible au service de la matière.

Tout comme le modernisme africain, le travail de Mischa et Philipp est une ode à l’expérimentation, rappelant que la modernité – et ce que signifie être moderne – est finalement un chantier en perpétuelle construction, et qu’il appartient à chaque nouvelle génération d’artistes, d’architectes ou de penseurs d’en définir les contours et les formes, d’en réinterpréter l’histoire.

NOTES

[1] ZEVI, Bruno. 2016. Le langage moderne de l’architecture: pour une approche anticlassique. Marseille. Parenthèses.

[2] DE BOISSÉSON, Jean-Baptiste. 2016. Le « Modernisme Tropical » Essai de définition : Regard croisé entre Congo Belge et Brésil. Mémoire de fin d’études. Université Libre de Bruxelles - Faculté d’Architecture La Cambre-Horta.

[3] Né en 1935 à Ziguinchor, Cheikh Ngom est ingénieur des travaux publics et architecte. Il est le premier architecte sénégalais à ouvrir un cabinet d’architecture au Sénégal (Cabinet d’architecture et d’urbanisme Cheikh Ngom). Cheikh Ngom est à l’origine de plusieurs édifices au Sénégal et en Afrique, dont le Siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest à Dakar, dont il réussit le concours un an après avoir ouvert son cabinet et dont la construction sera achevée en 1979. Il est décédé le 13 octobre 2025.

[4] Les Bureaux d’Études Henri Chomette (B.E.H.C) sont implantés dans 23 pays d’Afrique entre 1951 et 1995, dont le Sénégal de 1968 à 1995.

[5] VRAOM (Volume Ruins And Organic Materials) présentée de février à mars 2021 ; Souffle Azimut de septembre à novembre 2021 ; Réalisme onirique, habiter le réel de décembre 2021 à février 2022 ; le Musée sous-marin exposé depuis décembre 2021 ; Gaddaay de mai à juin 2022 ; Témoigner de l’origine de septembre à novembre 2022 ; Silent Variations de mars à avril 2023 et Home de février à avril 2024.

[6] Mischa Sanders et Philipp Putzer en conversation avec Océane Harati, https://www.ohgallery.net/blog/mischa-philipp-interview et notes des artistes.

[7] LEYMONERIE, Claire. 2011. « L’aluminium, matériau des arts décoratifs à l’Exposition Internationale de Paris en 1937. » In Cahiers d’histoire de l’aluminium, 46-47 (1), 8a-49a. Voir également HACHEZ-LEROY, Florence. 2021. « L’aluminium et le pari du nouvel âge architectural, 1945-1955. L’esthétique des Trente glorieuses. De la Reconstruction à la croissance industrielle », Illustria - Librairie des Musées.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

A C T U A L I T É S

- R É S I D E N C E D’ A R T I S T E -

Retour sur la résidence d’artiste et les recherches du duo qui s’est déroulé du 29 septembre au 15 décembre 2025.

A C T U A L I T É S

- V I S I T E D’ A T E L I E R -

Samedi 08 et 15 novembre avril 2025

Médina, Dakar

C O N V E R S A T I O N

- R E N C O N T R E -

Conversation entre Mischa Sanders & Philipp Putzer et Océane Harati

le jeudi 04 décembre à 18h

Conversation en français et en anglais

Œuvres

RÉSIDENCE D’ARTISTES

La résidence de création du duo Mischa Sanders et Philipp Putzer a ouvert un cycle de recherche et d’expérimentation qui s’est déployé durant plus de deux mois à Dakar.

Leur démarche s’attache à une exploration plastique de l’environnement urbain, attentive à l’architecture, aux matériaux et aux modes d’appropriation de l’espace. Ancrée dans une enquête sensible et matérielle, leur recherche s’intéresse aux dynamiques d’urbanisation, aux logiques d’auto-construction et aux économies locales de transformation.

Au centre du projet se trouve l’aluminium, matériau industriel qu’ils détournent et réinvestissent en collaboration avec des fonderies artisanales dakaroises. En combinant sculpture, installation, dessins et recherche, les artistes interrogent les héritages du modernisme africain et les formes contemporaines du mouvement afrobrutaliste, en mettant en lumière les tensions entre modernité projetée et réalités construites. Leur approche minimaliste et conceptuelle révèle les récits enfouis dans la matière, les strates de temporalité et la mémoire urbaine qui façonnent le paysage de Dakar.

MÉDIAS > VIDÉOS

À VENIR

À PROPOS

-

Mischa Sanders & Philipp Putzer

À PROPOS D’ALYSSA BARRY

Alyssa K. Barry est une architecte et urbaniste sénégalaise spécialisée dans le patrimoine culturel africain. Après plusieurs années passées au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO à Paris, elle s'est installée à Dakar en 2022 et a fondé AKB HERITAGE en 2024, un cabinet de conseil et d'ingénierie culturelle axé sur le patrimoine culturel africain. Elle a collaboré avec diverses institutions sur des projets liés à la Convention du patrimoine mondial, au renforcement des capacités et aux musées en Afrique. Elle a été la coordinatrice d'ICOMOS EPWG Afrique de 2022 à 2024 et est la secrétaire générale d'ICOM Sénégal depuis 2024. Alyssa enseigne le patrimoine architectural au Collège universitaire d'architecture de Dakar (CUAD) et poursuit un doctorat en anthropologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar portant sur le patrimoine artistique moderne en Afrique de l'Ouest. Elle est également la fondatrice d'AFREAKART, une plateforme digitale dédiée à l'art contemporain africain.