Connecter sans dénaturer : pour une médiation culturelle sensible dans les espaces artistiques africains, Gnilane Diouf

Cet article est une contribution originale publiée dans le cadre de l’appel à contributions lancé par OH GALLERY en août 2025, à destination de jeunes chercheur·euses, historien·nes de l’art, étudiant·es et critiques émergent·es au Sénégal, dans la sous-région et à l’international.

Dans la continuité de la démarche de la galerie, qui articule expositions, recherches et accompagnement des artistes, cette série ouvre un espace d’écriture, pensé comme un outil de médiation et de réflexion critique, consacré aux pratiques, aux récits, aux archives et aux enjeux curatoriaux liés à l’art contemporain issu du et porté sur le continent africain. Chaque texte participe ainsi à la mise en perspective des œuvres et des trajectoires d’artistes, tout en contribuant à la mise en lumière d’une nouvelle génération de professionnel·les de l’art et de la culture.

La galerie a le plaisir de présenter l’article Connecter sans dénaturer : pour une médiation culturelle sensible dans les espaces artistiques africains de Gnilane Diouf (biographie et portrait en bas de page).

La médiation culturelle au Sénégal s’inscrit dans un ensemble institutionnel et communautaire relativement diversifié. Les musées nationaux, la galerie nationale d’art, ainsi que les centres culturels régionaux, constituent les principaux dispositifs publics dédiés à la diffusion et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. A côté de ces institutions émergent également des initiatives portées par des acteurs privés, qui témoignent d’une volonté croissante d’impliquer la société dans les dynamiques culturelles. Toutefois, cette offre demeure inégalement répartie, concentrée majoritairement dans la capitale, ce qui accentue les disparités territoriales.

Les pratiques de médiation actuellement mises en œuvre reposent principalement sur des dispositifs classiques tels que les visites guidées, les ateliers pédagogiques destinées aux élèves ou encore des manifestations ponctuelles comme les expositions temporaires et les festivals. Ces démarches traduisent une volonté affirmée de rapprocher les œuvres des publics, en articulant valorisation traditionnel et promotion de la création contemporaine. Elles s’appuient notamment sur la richesse de la tradition orale, la vitalité de la scène artistique locale et l’importance des modes de transmission intergénérationnelle dans la société sénégalaise, qui offrent un socle culturel particulièrement fécond pour la médiation.

Cependant, plusieurs limites persistent et freinent l’efficacité de ces pratiques. La fréquentation des institutions demeure relativement faible, les publics atteints restent peu diversifiés, et les formats proposés tendent à reproduire des approches trop académiques, parfois éloignés des réalités quotidiennes des populations. À cela s’ajoutent des contraintes d’accessibilité, liées aussi aux barrières linguistiques qu’aux conditions socio-économiques ou aux disparités géographiques.

Ces limites invitent à repenser la médiation culturelle au Sénégal en mobilisant des leviers endogènes tels que la créativité de la jeunesse, l’essor du numérique et la force des dynamiques communautaires, afin de favoriser des formes de médiation davantage inclusives, participatives et adaptés au contexte local. Dans ce cadre certaines initiatives locales illustrent les possibilités concrètes de médiation.

Kenu Lab’Oratoire des Imaginaires à Ouakam développe des ateliers pour les, jeunes et des résidences d’artistes et diversifie ses actions selon le public : contes pour les enfants, « waxtaan » pour les adultes, tables rondes ou des ballades artistiques. A cela s’ajoutent des projections et des podcasts témoignant d’une volonté de démocratiser l’art et de renforcer la transmission culturelle.

Kenu Lab’Oratoire

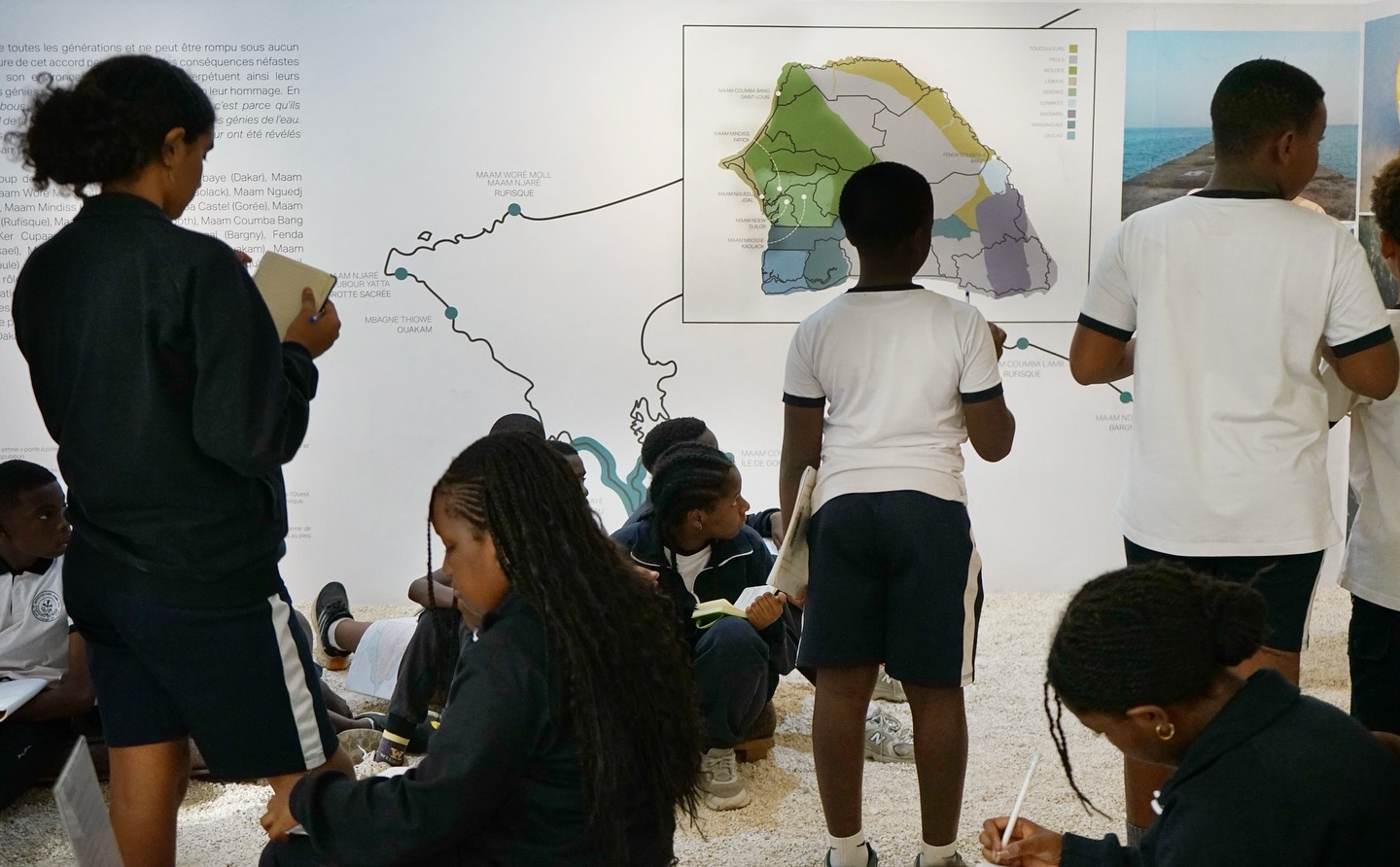

De son côté OH gallery s’appuie sur une médiation participative et numérique en mobilisant son site internet, ses réseaux sociaux et des fiches de médiation pour artistes. Elle organise également des visites scolaires, ateliers et des projections documentaires ainsi que des débats réunissant chercheurs et artistes pour créer un véritable espace de dialogue entre l’art et le public.

A l’échelle sous régionale, des initiatives comparables existent : au Benin la Fondation Zinsou à travers son musée à Ouidah et son espace Lab à Cotonou, facilite l’accès à l’art pour tous grâce au bus culturel, des ateliers scolaires, des expositions itinérantes, des résidences de recherches, des projections tout en diffusant la création contemporaine dans son site internet véritable plateforme de médiation numérique.

Au Maroc, à la Fondation Hiba, la médiation se vit dans les lieux comme le cinéma Renaissance, le café de la scène ou le Hiba _Lab. Ces espaces accueillent, des projections, des expositions, des ateliers, des cafés littéraires et jams sessions, favorisant une médiation in situ, c’est-à-dire une rencontre directe entre les artistes, les œuvres et le public

La médiation culturelle peut être définie comme un processus de mise en relation active entre les patrimoines, les pratiques artistiques et les publics (Lafortune, 2008) [1] visant à susciter compréhension, dialogue et appropriation(Lafortune, 2013)[2]. Elle ne se réduit pas à un simple acte de transmission : elle implique une écoute sensible des contextes sociaux et culturels, afin de rendre les œuvres accessibles tout en respectant leur essence et leur authenticité.

Dans le contexte africain, elle prend une dimension particulière : il s’agit non seulement de valoriser les patrimoines matériels et immatériels, mais aussi de préserver leur intégrité symbolique et spirituelle, en évitant toute dénaturation liée aux logiques de marchandisation ou de standardisation. Elle se veut alors un espace de traduction interculturelle, où l’on connecte sans déposséder, où l’on interprète sans effacer, et où l’on crée des passerelles entre héritage et modernité, entre mémoire et innovation.

Les espaces artistiques africains, sont depuis quelques années le théâtre d’une effervescence créative sans précèdent. Dans ces lieux se rencontrent œuvre et public, traditions et innovations mémoire et imaginaires. Pourtant, au cœur de cette dynamique une question persiste : comment établir un dialogue fécond entre le visiteur et l’œuvre, entre l’art et son contexte, sans altérer la substance même de ce qui est montré ? comment « connecter » sans « dénaturer » ?

« Si on parle particulièrement du public sénégalais, on est dans un contexte où la médiation culturelle doit d’abord créer l’envie et le lien avant même que les gens franchissent la porte d’un musée ou d’un espace culturel ».[3]

Au-delà des initiatives existantes, plusieurs types de médiation adaptées au contexte sénégalais peuvent être envisagées comme des approches hors les murs, proches des habitudes sociales, et fortement ancrées dans l’émotion collective. Il s’agit ici de penser à amener la culture là où les gens sont déjà (marchés, places publiques, gares, plages, quartiers populaires). A travers des projections ambulantes, des spectacles participatifs en plein air… On peut aussi opter pour une médiation numérique populaire ; l’idée c’est de rejoindre les sénégalais dans leurs habitudes numériques et d’utiliser les canaux dont ils font usage au quotidien pour créer un avant-goût. La médiation immersive et sensorielle à travers des ambiances sonores, des cartes sensibles ou des jeux immersifs est une autre voie possible, combinée à la médiation par les récits vivants, elles paraissent plus adaptées aux expressions culturelles. La médiation participative de proximité incarner par l’organisation des ateliers créatifs gratuits dans les quartiers. Enfin « la médiation en ligne, sous forme de vidéos, de podcasts ou de guides virtuels, permet de construire une réception active où chacun peut approfondir son rapport à l’œuvre à son propre rythme ».[4] (Martin, 2024b) Ainsi il n’est pas au public de s’adapter au discours, mais au médiateur d’adapter son discours et ses méthodes au public.

Dans cette même perspective d’innovation la 3D, la réalité virtuelle (VR) et les expériences phygitales constituent des pistes intéressantes. Bien qu’elles nécessitent des moyens financiers et techniques plus importants, elles pourraient séduire une partie du public notamment les jeunes générations déjà familières avec les environnements numériques immersifs. A cela s’ajoute, la réalité augmentée (AR), les applications mobiles interactives, qui permettent d’enrichir l’expérience du visiteur par des contenus numériques superposées au réel, des jeux éducatifs qui favorisent l’apprentissage ludique du patrimoine. Ces outils innovants offrent des nouvelles possibilités pour rendre le patrimoine plus accessible, engageant et connecté aux pratiques numériques contemporaines. Toutefois, ces outils doivent être pensés dans une approche sensible et contextualisée afin de connecter sans dénaturer, c’est-à-dire valoriser le patrimoine vivant africain tout en respectant ses significations culturelles et symboliques profondes

En combinant ces approches traditionnelles et numériques, la médiation culturelle au Sénégal peut tendre vers plus d’inclusivité et d’innovation, offrant à chacun la possibilité de se rapprocher du patrimoine et de s’y engager activement. Tout en préparant le terrain pour des pratiques toujours plus créatives et participatives à l’avenir.

La médiation, en Afrique, ne serait peut-être pas un concept importé récemment ; elle est inscrite depuis toujours dans les modes de transmission et de partage des savoirs. Bien avant l’institutionnalisation des musées, des griots, conteurs, danseurs et maitres d’initiation tenaient ce rôle : expliquer, transmettre, contextualiser. Le geste artistique n’était pas dissocié du récit qui l’accompagner. Ce lien organique entre art et parole, entre œuvre et communauté, est au cœur d’une médiation qui ne s’écrie pas sur des cartels mais se vit dans l’interaction humaine.

Cependant, la mondialisation et la multiplication des échanges artistiques ont profondément transformé les cadres de la présentation de l’art africain. Les œuvres circulent, franchissent les frontières et se retrouvent exposées dans des contextes éloignés de leur origine. (Martin, 2024a)[5] Dans ce mouvement, le risque est grand : traduire trop littéralement, adapter pour plaire à un public global, ou gommer des éléments jugés « difficile » à comprendre. Le processus de médiation, censé créer des ponts, peut alors devenir un filtre qui uniformise. Dans certains cas des rituels peuvent être réduits à de simples « performances », objets sacrés décrits comme « artefact » ou de symboles interprétés à travers une grille occidentale. Cette dé-contextualisation n’est pas seulement une perte esthétique ; elle peut être vécu comme une dépossession.

Pourtant, il est possible de faire autrement. Cela implique d’écouter en amont des voix des artistes, des communautés et des porteurs de savoirs, et de co-construire le discours autour des œuvres. Cela suppose aussi d’intégrer les langues locales, les codes culturels, les récits oraux, afin que le visiteur ne reçoive pas seulement une explication, mais entre dans un univers.« La médiation sensible incarne un lien à une/des œuvres et implique la création de sens.»[6]

L’œuvre de Diarietou Gueye, le (Goumbé), présentée lors du 12° salon national des arts constitue un exemple fort où la médiation doit être sensible. Elle invite au public à entrer en contact avec cette expression au cœur des pratiques culturelles Lebous, non comme un simple objet esthétique, mais comme porteur d’une mémoire collective, de spiritualité et de cohésion sociale. La médiation dans ce cas consiste à restituer ces dimensions symboliques en offrant des clés de lecture qui respectent et valorisent la profondeur culturelle du goumbé sans le réduire à une vison folklorisante ou dénaturée.

© Diarietou Gueye

En définitive, la médiation culturelle dans les espaces culturels africains n’est pas seulement une technique ; c’est un art du lien, un engagement envers la pluralité des voix et la dignité des récits. Connecter sans dénaturer c’est reconnaitre que chaque œuvre est un monde, et que notre rôle n’est pas de l’aplatir pour qu’il rentre dans nos cadres, mais d’élargir notre cadre pour accueillir sa profondeur.

L’avenir d’une médiation sensible se joue peut-être dans les mains d’une nouvelle génération de médiateurs et d’artistes formés à la fois aux traditions et aux outils contemporains. Entre les murs des galeries et à l’ombre des arbres à palabres, il invente des passerelles qui ne sont pas des raccourcis, mais des chemins habités. Et c’est peut- être là, dans ce respect des distances et cette proximité choisie, que réside la véritable connexion.

NOTES

[1] Lafortune, J.-M. (2008). De la médiation à la médiaction : Le double jeu du pouvoir culturel en animation. Lien social et Politiques, 60, 49‑60. https://doi.org/10.7202/019445

[2] Lafortune, J.-M. (2013, janvier 1). L’essor de la médiation culturelle au Québec à l’ère de la démocratisation [Text]. https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0006-001

[3] Entretien avec Mme Faye, Directrice de la Galerie nationale, Dakar, le 18 aout 2025

[4] Martin, J.-Y. (2024, 28 décembre). La médiation et la réception dans l'art contemporain : enjeux et perspectives pour l'Afrique. TABOO – consulté le 20 aout 2025 https://taboo-creative.com/carnet-de-voyage/la-mediation-et-la-reception-dans-lart-contemporain-enjeux-et-perspectives-pour-lafrique/

[5] Martin, J. Y. (2024, mars). La révolution de l’art contemporain africain : Entre mondialisation, défis et opportunités – TABOO – Ingénierie Culturelle et Développement en Afrique. https://taboo-creative.com/carnet-de-voyage/la-revolution-de-lart-contemporain-africain-entre-mondialisation-defis-et-opportunites/

[6] Entretien autour de la médiation sensible avec Anne-Sophie Grassin, cheffe adjointe du service culturel et de la politique des publics du musée de Cluny, le musée national du Moyen Âge. », 2023). Consulté le 22aout 2025, https://metis-lab.com/2023/01/27/entretien-autour-de-la-mediation-sensible-avec-anne-sophie-grassin-cheffe-adjointe-du-service-culturel-et-de-la-politique-des-publics-du-musee-de-cluny-le-musee-national-du-moyen-.

Références Bibliographie

Lafortune, J.-M. (2008). De la médiation à la médiaction : Le double jeu du pouvoir culturel en animation. Lien social et Politiques, 60, 49‑60. https://doi.org/10.7202/019445ar

Lafortune, J.-M. (2013, janvier 1). L’essor de la médiation culturelle au Québec à l’ère de la démocratisation https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0006-001

Martin, J. Y. (2024a, mars). La révolution de l’art contemporain africain : Entre mondialisation, défis et opportunités – TABOO – Ingénierie Culturelle et Développement en Afrique. https://taboo-creative.com/carnet-de-voyage/la-revolution-de-lart-contemporain-africain-entre-mondialisation-defis-et-opportunites/

Martin, J. Y. (2024b, décembre). La médiation et la réception dans l’art contemporain : Enjeux et perspectives pour l’Afrique – TABOO – Ingénierie Culturelle et Développement en Afrique. https://taboo-creative.com/carnet-de-voyage/la-mediation-et-la-reception-dans-lart-contemporain-enjeux-et-perspectives-pour-lafrique/

À PROPOS

GNILANCE DIOUF

Gnilane Diouf est médiatrice culturelle, chercheure et gestionnaire de projets culturels, engagée dans la valorisation des patrimoines et des cultures africaines. Convaincue du rôle de la culture comme levier de changement social et de développement, elle est fondatrice de Jant Media Culture, une initiative dédiée à la médiation et à la promotion culturelle.

Diplômée d’un Master en Gestion et Administration des Institutions Culturelles de l’ISAC de Dakar et d’une Licence en Histoire et Gestion du Patrimoine de l’Université Cheikh Anta Diop, elle combine une solide formation académique avec une expérience pratique variée, allant de la médiation culturelle à la coordination de projets artistiques et patrimoniaux.

Elle a participé à l’exposition collective « Bruxelles, carrefour de diasporas : un pied ici, un pied là-bas » en 2023, explorant la transmission culturelle au féminin, et a mené des recherches sur l’égalité des genres dans les industries culturelles créatives africaines dans le cadre du projet Behind the Scenes. Ses intérêts portent sur la médiation sensible, le patrimoine immatériel et l’engagement social.